組織風土改革には、適切なフレームワークを活用することでスムーズに実践できます。

本記事では、組織風土改革を円滑に遂行するために、組織改革前に行うことが効果的な「マッキンゼーの7S」、MVVやOKR、レヴィンの「3段階プロセス」、ジョン・P・コッターの「8段階プロセス」など、組織開発に役立つ5つのフレームワークの導入方法や活用メリット、注意点などを解説します。

組織風土改革前に行うべきフレームワーク「マッキンゼーの7S」

組織風土改革を成功に導くためには、ソフト面とハード面の双方に取り組むことが欠かせません。改革の実現には、開始前の徹底した準備が重要です。ここでは、組織風土改革をスムーズに進めるための効果的なフレームワークである「マッキンゼーの7S」に焦点を当て、その活用方法について詳しく解説します。

マッキンゼーの「7S」とは

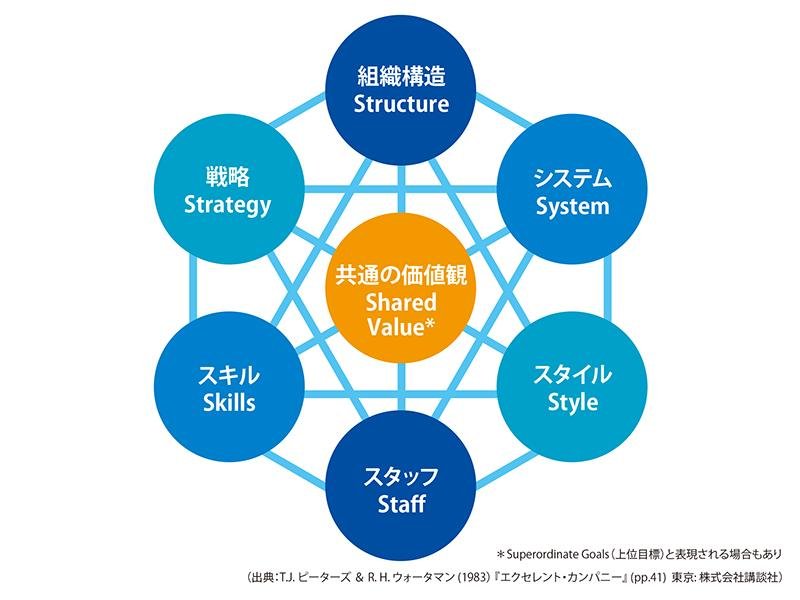

マッキンゼーの「7S」とは、アメリカの大手コンサルティング会社「マッキンゼー・アンド・カンパニー」のウォーターマン氏とピーターズ氏が考案した、組織分析のフレームワークです。組織改革は企業全体にわたる幅広い変化を指し、その方針や対象を明確にすることが成功の鍵となります。

「7S(Seven S Model)」は、企業を構成する要素を7つに大別し、組織を「3つのハード要素」と「4つのソフト要素」に分けて管理・分析する理論です。この7つの要素を経営リソースとして捉え、戦略を実現するために活用します。

具体的には、戦略、構造、システム(ハード要素)と、スキル、スタッフ、スタイル、共有価値観(ソフト要素)を相互に調整することで、組織改革を効果的に進められます。「7S分析」は、経営者や組織変革コンサルタントによって広く使用されている手法です。

7Sの基本的な考え方と注意点

7Sは、組織改革の前に現状と理想のギャップを把握するための重要なフレームワークです。7Sを用いた組織分析では、組織の問題点や改善すべき点を具体的に確認でき、効果的な変革の土台を築けます。

このモデルでは、戦略や構造などの「ハード要素」と、スキルや共有価値観などの「ソフト要素」の7つが相互に関係しているとされます。そのため、1つの要素だけを改善しても問題解決にはつながらず、7つの要素全ての整合性を取ることが重要です。たとえ1つの要素が優れていても、他の要素が弱ければ、組織全体のパフォーマンスは向上しないことに注意しましょう。

ハードの3S(組織構造に関する要素)

ハードの3Sとは、組織の構造に関する要素で、計画や施設、設備など可視化できる具体的なものを指します。これらは経営陣の意向で比較的容易に変更可能であり、意思決定次第で短期間に効果を見せやすいのが特徴です。そのため、経営改革においてはソフトの4Sと比べて手を付けやすい領域といえます。

しかし、ハードの3Sのみを変更しても、組織の表面が変わるに過ぎず、内面的な改革にはなりません。組織の本質的な変革を実現するためには、ハードの3Sとあわせてソフトの4Sも見直すことが不可欠です。

Strategy(戦略)

Strategy(戦略)とは、企業の方向性を示し、事業の方向性や経営課題の優先順位を決めるための指針です。まず、企業全体の方向を定める「企業戦略」を策定し、その後、具体的なサービスや商品の展開方法を示す「事業戦略」を立てます。さらに、事業戦略に基づき、研究・開発、調達、営業などの「機能戦略」を立案します。

戦略には、組織が有する独自の強みや競争力を明確化し、それに基づいて行動計画や資源の配分を決定することも含まれています。

Structure(組織構造)

Structure(組織構造)とは、組織の仕組みや階層、指揮命令系統を指し、組織の生産性や迅速な対応能力に影響を及ぼす重要な要素です。権限を明確にすることは、効率的な運営や適切な意思決定に不可欠です。

また、組織構造はメンバー同士の関係性やコミュニケーションのあり方にも影響を与えます。代表的な組織構造として、「機能別組織」(業務の種類ごとに部署を分ける)、「事業部制組織」(各事業部が独自の決定権を持つ)、「チーム組織」(プロジェクト単位でチームを編成)の3種類が挙げられます。

System(システム)

System(システム)とは、「ヒト」を最大限に生かすためのルールや仕組みを指し、組織の管理システム、情報システム、企業の制度や規定などを含みます。具体例として、人事評価、給与体系、採用システムなどが挙げられます。

システム運用では、インフラの整備、透明性の確保、情報の戦略的管理が求められます。また、組織改革に伴い、従来のシステムや制度が機能していない場合には見直しや改革が必要です。業務フロー、人事考課制度、目標管理システム、会社の規則などが効率的に稼働するかが、改革の成否に影響します。

ソフトの4S(人材に関する要素)

ソフトの4Sとは、人、行動様式、価値観を指し、組織の内面的な要素を表します。これらは目に見えないため、改革の効果が出るまで時間がかかることが特徴です。また、人は本能的に変化を嫌い、現状維持バイアスが働くため、内面を変えるのは難しいことです。

ソフトの4Sを変革するには、全員が納得できる明確な目的と理由が不可欠であり、長期的な計画と根気強い取り組みが求められます。これらが変わらない限り、組織は本質的には変わりません。ハードの3Sに比べ、個人の内面に関わるため、時間をかけた丁寧な対応が必要です。

Staff(人材)

Staff(人材)は、組織の価値観を共有し、目標達成に貢献するメンバー(従業員)を指します。メンバーの分析では、経歴や実績だけでなく、スキルや仕事への意欲、適性、そして企業理念の理解度など、本質的な部分を確認することが重要です。単に人数やスキルを評価するだけでなく、メンバーのモチベーションや人材育成の状況を含めて総合的に考察します。

また、組織の仕組みやリーダーシップのあり方、キャリア開発への取り組みも分析の一環とし、スタッフ全体の潜在能力を最大限に引き出すことが求められます。

Style(経営スタイル)

Style(経営スタイル)とは、組織を構成するメンバー間の明確な共通認識や価値観、独自のルールなどを指し、象徴的な行動や暗黙の了解、不文律も含まれます。組織風土は、メンバーの意欲的な行動を引き出す役割を果たし、経営陣のリーダーシップや意思決定プロセス(トップダウンかボトムアップかなど)に大きな影響を与えます。

また、理念と社風にズレがある場合は、組織改革が必要です。企業のスタイルは、柔軟性を重視するか伝統を重んじるかといった組織全体の方向性を示す重要な要素となります。

Skills(経営スキル)

Skills(経営スキル)とは、組織が持つ競争優位性や技術、ノウハウを指し、部門ごとの能力や経営層のスキルも含まれます。社内に蓄積された知識や技術力、商品開発力、販売力、マーケティング力、営業力などがこれに該当します。

企業全体のスキルと各従業員が持つスキルの両方が重要であり、不足している場合には開発や獲得が必要です。他社にない独自のスキルを持てば、市場で優位に立てるでしょう。目標達成のためには、自社のスキルを分析し、不足部分を補う行動が求められます。

Shared value(共通の価値観)

Shared Value(共通の価値観)とは、ビジョンや経営理念、従業員の共通認識を指し、7Sモデルのなかで最も重要な要素です。企業利益の最大化には、全員がビジョンを共有し、一体感を持って行動することが不可欠です。経営層と従業員の間で価値観のズレがないか、また組織理念や行動指針が十分に共有されているかを定期的に見直す必要があります。

共通の価値観は企業活動の根本であり、組織全体が同じ方向を向いて活動し、目標達成に向けた統一感を保つために重要です。

7Sの導入手順とステップ

7Sモデルを導入する際は、以下の4つの段階でサイクルを回し、継続的な改善を目指します。

1.現状の分析:7Sフレームワークを用い、7つの要素(戦略、構造、システム、人材、スタイル、スキル、共通の価値観)を分析します。次に、組織の優位性と弱点を洗い出し、隠れた課題を特定します。

2.課題の明確化:現状分析で洗い出した課題を深掘りし、改革の優先順位を設定します。一度に全てを変えるのではなく、不要な摩擦を避けるため、段階的に取り組みましょう。

3.改革案の策定と実施:問題解決に向けた具体的な改革案を作成します。7Sの相互関係を考慮し、ハードの3S(戦略、構造、システム)とソフトの4S(人材、スタイル、スキル、価値観)のバランスを意識しましょう。改革案の実行前に現状と比較し、課題解決に寄与するか確認します。

4.効果検証と改善:改革の効果を定期的に検証し、必要に応じて計画を修正しましょう。成果が出るまで継続的に取り組み、サイクルを回すことで精度を向上させます。

7S導入のポイントとメリット

7S導入のポイントは、組織のあるべき姿と現状のギャップを明確にし、改善点を具体化する点です。7Sを用いることで、組織全体の課題や従業員個々の性質に合わせたマネジメントが可能になり、マネジメント力の向上も期待できます。

また、従業員のモチベーションを上げる要素を見つけやすく、人事評価制度の改善にも役立ちます。さらに、経営資源を選択と集中をすれば、効率的な組織運営が可能になるでしょう。7Sは、組織改革前に実施するべき便利なフレームワークであり、必要に応じて練り直しながら精度の高い改革を実現します。

組織風土改革で役立つフレームワーク2選

組織開発をスムーズに進めるには、フレームワークの活用が有効です。ここでは7S以外の代表的な2つのフレームワークと、それぞれの活用時の注意点を紹介します。

ミッション・ビジョン・バリュー(MVV)

ミッション・ビジョン・バリュー(MVV)は、ピーター・ドラッカーが提唱した経営方針を示すフレームワークで、存在意義(ミッション)、目指す姿(ビジョン)、価値観・行動指針(バリュー)の3つの要素で構成されます。これらは経営判断や行動の基準となり、変化するビジネス環境においても迷いなく進める指針を提供します。

明確に定義されたMVVは、従業員の帰属意識や連帯感を高めるとともに、外部へのアピールとしても効果を発揮し、顧客や求職者に好印象を与えます。組織を活性化したい企業にとって有効なフレームワークです。

MVVの活用例

MVVを組織にしっかり浸透させるためには、具体的な施策を活用しましょう。例えば、MVVを体現する従業員を経営陣が選び、半期や年間で表彰することで価値観を共有できます。また、社内報でMVVに関する記事を掲載したり、入社時や新任管理職研修でディスカッション機会を用意したりすることも効果的です。

さらに、MVVや理念ブックを作成し配布したり、社内イントラに掲載したりして、いつでも確認できる環境を整えるのもよいでしょう。行動規範の浸透度を評価するバリュー評価も活用すれば、組織全体にMVVを根付かせることができます。

OKR(Objectives and Key Results)

OKR(Objectives and Key Results)は、目標管理のためのフレームワークです。組織全体、部署、チーム、個人にそれぞれ目標(Objectives)と成果指標(Key Results)を設定し、進捗管理や評価を行います。OKRの特徴は、組織目標から個人の目標までを連動させ、経営トップから個人までの目標が一貫性を持つことです。

これにより、組織目標と個人目標のズレがなくなり、全員が同じ方向を目指して統一感を持った行動が可能になります。さらに、外部環境に左右されにくい組織づくりを促進するため、目標達成に向けた強力なツールとして活用されています。

OKRの設定手順

OKRの設定手順は、まず各層(組織全体、部署、チーム、個人)で目標(Objectives)を設定することから始めます。この際、目標は実現可能で期限が明確でありながら、達成には適度な難易度が必要です。

次に、各目標に対して成果指標(Key Results)を設定します。成果指標は「売り上げ〇%アップ」のように数値で示せるものや、「〇〇システムの導入完了」など、客観的に評価できる内容にします。また、進捗確認が各層で可能な指標を設定することが重要です。これにより、目標達成の進行状況を明確に管理できます。

OKR導入のポイント

OKR導入のポイントは、設定後に定期的な進捗確認を徹底することです。OKRを設定しただけで放置してしまうと、効果が半減してしまいます。

組織全体の場合は、全体会議や管理職が集まる場で進捗を確認し、部署やチームでは定期ミーティングで、個人レベルでは上司との面談を通じて進捗状況を確認しましょう。これにより、目標達成のプロセスを常に把握し、必要に応じて軌道修正を行うことで、OKRの効果を最大限に引き出せます。

組織改革を成功に導くフレームワーク2選

組織変革のプロセスに役立つ代表的なフレームワークとして、クルト・レヴィン氏の3段階組織変革プロセスと、ジョン・P・コッター氏の8段階組織変革プロセスの2つを紹介します。両方とも、組織変革への取り組みのヒントにつながるフレームワークとして有用です。

クルト・レヴィン「3段階の組織変革プロセス」

クルト・レヴィンは、ドイツ生まれの心理学者で「社会心理学の父」と呼ばれ、ゲシュタルト心理学を社会心理学に応用したトポロジー心理学を提唱しました。彼の提唱する組織変革プロセスは、解凍→変革→再凍結の3段階で進行します。

1.解凍:旧来の方法や価値観を壊し、現状のやり方に対する問題意識を共有

2.変革:新たな行動や価値観を取り入れ、変化を実際に起こす

3.再凍結:変革によって生じた新しい方法や価値観を組織内に定着させ、元の状態に戻らないよう安定化を図る

このプロセスはシンプルで分かりやすいため、現在も多くの組織変革において参照されています。特に「再凍結」の段階が重要で、変革を成功させた後の安定化が組織の持続的成長に不可欠です。

ジョン・P・コッター「8段階組織変革プロセス」

ジョン・P・コッターは、ハーバードビジネススクールの名誉教授で、リーダーシップ論と企業変革の研究者として知られています。「組織改革には優れたリーダーが必要」と提唱し、組織変革の8段階プロセスを提案しました。

組織変革のための8つのプロセスは、現状を溶かす第1~第4段階、新たなルールや方針を導入する第5~第7段階、変革を定着させる第8段階の3フェーズで構成され、組織風土改革に必要なステップを示しています。

特に1990年代後半、日本でのBPRや大規模システム導入で広く使用されました。コッターのプロセスは、変革をリードし、成功させるためのリーダーシップの重要性を強調しています。

企業が変革するための8つの段階

組織変革のための8段階の概略を、それぞれ解説します。

1.危機意識の浸透:市場や競合を分析し、危機や成長機会を認識して関係者に危機意識を植え付ける

2.強力な推進チームの結成:変革をリードするために、スキルや権限を持つチームを構築し、変革を推進する

3.ビジョンと戦略の策定:未来のあるべき姿を示すビジョンを作り、その実現のための戦略を策定する

4.ビジョンの伝達と周知徹底:シンプルで心に響くメッセージを通じて、ビジョンと戦略を徹底的に伝える

5. 従業員のビジョン実現への支援:変革の障害を取り除き、従業員がリスクを取って新しいアイデアや行動を推進できる環境を作る

6.短期的成果を実現:短期的な成果を計画・実現し、それに貢献した人々に報酬を用意します。

7.改善した結果の定着とさらなる変革を推進:短期的な成果を活用し、変革の勢いを持続させ、システムや構造をさらに改革する

8.新しい方法を企業文化に定着:変革ビジョンに基づく新しい方法を企業文化として根付かせて、リーダーや後継者を育成する

組織開発にフレームワークを活用する際の注意点

組織風土改革を進める上で、フレームワークの活用は有効な手段です。しかし、使用する際にはいくつかの注意点があります。フレームワークが本来の目的から逸れてしまうリスクや、従業員に過剰な負担を与える可能性を考慮し、手順に無理がある場合は調整や中断も検討しましょう。組織開発の目的を明確にし、フレームワークを目的化しないことが重要です。

フレームワークはあくまで目的達成の手段であり、他に適した方法があれば無理に使用する必要はありません。適切なフレームワークを用いれば、組織の問題点と改善点を明確にし、課題を乗り越えるための道筋を示してくれます。フレームワークを適切に活用し、組織変革を成功させることが、企業が新たな未来へ一歩を踏み出すための鍵となるでしょう。

まとめ

フレームワークの活用時には、従業員の納得感を得るための透明性の高いコミュニケーションと、段階的な改革が不可欠です。さらに、変革を定着させるためには、短期的成果の積み重ねと長期的な視点での取り組みが求められます。

適切なフレームワークを効果的に活用し、組織全体の課題解決に役立てることで、持続的な成長を実現できるでしょう。組織の未来を切り拓くため、実践的かつ柔軟なアプローチを心がけましょう。

フレームワークについてよくある質問

Q1. 組織風土改革において「マッキンゼーの7S」を活用するメリットはなんですか?

A. 「マッキンゼーの7S」は、組織改革を成功に導くために「ハードの3S(戦略・組織構造・システム)」と「ソフトの4S(人材・経営スタイル・スキル・共有価値観)」の相互関係を整理し、

全体のバランスを取ることを目的としたフレームワークです。

メリット

組織全体の現状を可視化できる

- 7つの要素を分析することで、組織の強み・課題を明確にできる。

ハード要素とソフト要素のバランスを最適化できる

- 目に見える組織構造や戦略だけでなく、企業文化やリーダーシップなどの内面的な要素も調整できる。

戦略的に組織風土改革を進めやすい

- 7Sの各要素を相互に調整することで、単発の施策ではなく、継続的な改革が可能になる。

このように、「マッキンゼーの7S」は、組織全体の一貫性を保ちつつ、効果的に風土改革を推進するための強力なツールとして活用できます。

Q2. 組織風土改革を進める際に「MVV(ミッション・ビジョン・バリュー)」や「OKR(目標管理)」を活用するメリットは?

A.

・MVV(ミッション・ビジョン・バリュー) → 企業の存在意義や方向性を明確にし、従業員の共感を得やすくする。企業文化の醸成や理念の共有を促進する。

・OKR(Objectives and Key Results) → 目標と成果指標を設定し、組織と個人の目標を一貫性のある形で連携させる。従業員のモチベーション向上や、目標達成に向けた透明性のある評価が可能になる。

これらのフレームワークを活用することで、組織の方向性が明確になり、組織改革のスムーズな実施が期待できます。

Q3. 「クルト・レヴィンの3段階プロセス」や「ジョン・P・コッターの8段階プロセス」はどのように活用できますか?

どちらのフレームワークも、組織の変革を段階的かつ継続的に進めるために役立ちます。特に、最後の「定着」のフェーズをしっかりと設計することが成功のポイントです。

当社リンクソシュールは、20年以上にわたる組織人事コンサルティングの豊富な実績を基に磨き上げた、再現性の高い実行力にあります。これまで多くの企業様の課題解決をお手伝いしてきた経験を活かし、インナーコミュニケーションを通じて組織の風土や文化を効果的に変革するための最適なご提案をいたします。

適切なフレームワーク選びはもちろん、具体的なご要望やお悩みに応じた柔軟なサポートを行いますので、どうぞお気軽にご相談ください。

組織風土についてお困り事がございましたらお気軽にお声がけください

株式会社リンクソシュール

東京都中央区銀座4-12-15 歌舞伎座タワー 15階

03-6853-8060

営業時間:平日10:00~17:00(土日・祝日休業)